copyright © Association Numismatique Région Dauphinoise - 2009 à 2024

05 mars 2016

Article par Gilbert GRANDIS

AYMO ou AIMO COMES

1) Description d’une imitation du double Tournois de Philippe VI de Valois.

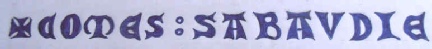

Légende d’avers

Légende de champ

Deux croisettes en pal, séparant les lettres AY et MO en deux lignes, un globule est nettement visible au centre du champ.

Légende de revers

Croix latine fleurdelisée dont la hampe barrée dans le champ, coupe la légende.

Flan en billon

Diamètre = 20 mm.

Poids = 0,85 gramme.

Nota :

Le flan est rogné sur 90 °.

2) Typologie

Cette monnaie est une imitation de la première émission, du premier type, du double Tournois du roi de France Philippe VI, datée de janvier 1337.

L’appellation savoyarde « denier blanc », laisse supposer un billon de bonne qualité, un alliage avec un taux d’argent conséquent.

Il est difficile de retrouver des comptes d’émission de cette monnaie parmi les relevés des registres monétaires. Celui de l’atelier de Pont d’Ain pour la période de 1342 à 1343 rapporte la frappe de 277 marcs de deniers blancs au titre de 8 deniers. (67% d’argent dans l’alliage)

3) Particularités de cette monnaie

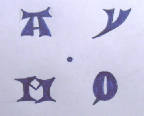

La lettre Y.

La principale particularité de ce denier est la rare apparition de la lettre Y, qui sur notre monnaie, est utilisée à la place de la lettre I.

Cette façon d’écrire AYMO pour AIMON se retrouve sur des documents contemporains :

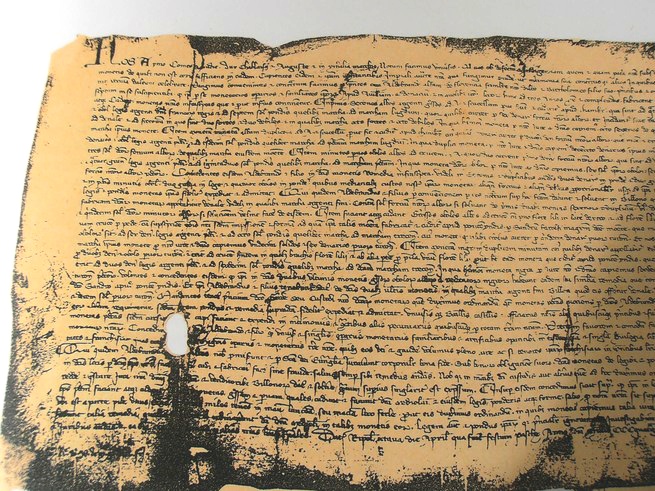

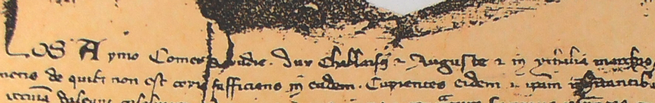

a) Document des archives d’état de Turin daté de 1341.

Sur ce document, le nom du comte de Savoie est rédigé à la plume avec un Y très lisible.

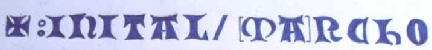

Il faut noter que le Y apparait aussi sur la titulature qui suit son nom, sur son titre de marquis en Italie : In YTALIA MARCHIO

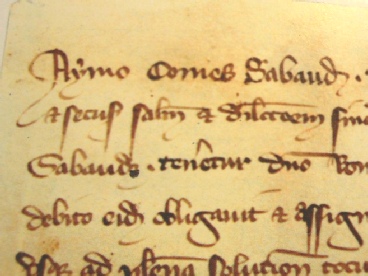

b) Document des archives d’état de Turin daté de 1331.

Sur cet autre document plus ancien, le nom du comte est écrit de façon plus classique.

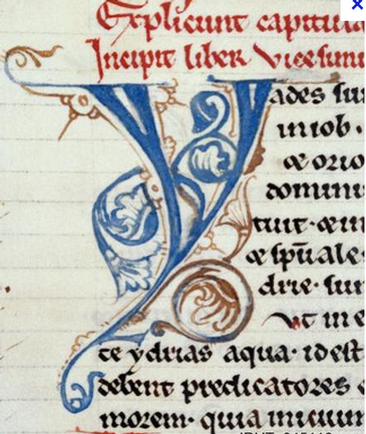

c) Lettrine.

La lettrine est la lettre initiale ornée qui, dans les enluminures, matérialisait le début d’un texte ou d’un paragraphe. Dans les scriptorium, les moines copistes du moyen âge ont développé l’art de la lettrine. La forme du Y sur la monnaie est identique à celle de la lettrine ci -dessus.

Les 2 croisettes.

Cette monnaie peu commune reproduit comme nous l’avons vu plus haut une monnaie royale française.

Les quelques exemplaires répertoriés sont décrits comme de fidèles imitations des double Tournois de Philippe VI, de la première émission de 1337, de la deuxième émission de 1338 ou de la quatrième émission de 1340.

Notre exemplaire diffère sur son avers, par la gravure de deux croisettes en lieu et place des deux fleurs de Lys, symboles du roi de France.

Le style de l’avers.

Le style de l’avers laisse supposer une gravure effectuée à la hâte ou l’œuvre d’un graveur inexpérimenté.

Dans ce cas, deux croisettes sont plus faciles à représenter que deux fleurs de lys.

La jambe droite du M majuscule n’est pas gravée sur le même plan que celle de gauche…

Le O laisse apparaitre une « virgule » vers la gauche comme pour reproduire par symétrie, le bas de la lettre Y juste au dessus. Serait-ce une fantaisie du graveur ?

La légende circulaire malgré sa modeste conservation ne semble pas avoir de particularité.

Un exemple de denier blanc à la légende fautée :

Les légendes d’avers et de revers sont fautées.

A l’avers le M de COMES est manquant, une lettre difficile à interpréter apparait entre A et le B de SABAVDIE.

Au revers, deux A suivent le M de MARCHO et le graveur, par manque de place a dû abréger la légende, ce qui donne : In ITAL mAARCh’ .

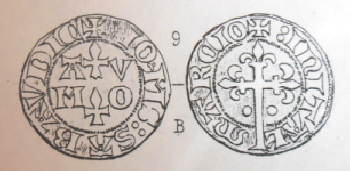

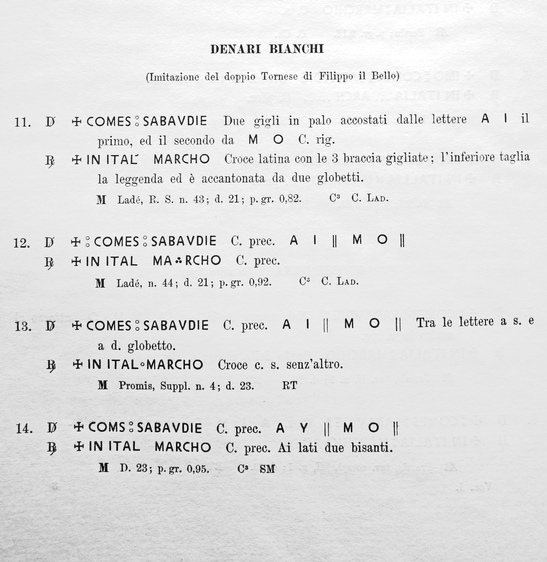

4) Autres publications de cette monnaie au Y.

a) Trouvaille de Montpellier : extrait de la REVUE NUMISMATIQUE de 1869

Le numéro 9 de la planche XI reproduit un exemplaire qui comporte deux figures plus proches de la croisette que de la fleur de lys, la deuxième lettre du champ représente un V improbable, qui est certainement un Y pas très visible sur l’original. Le revers lui, présente deux globules de part et d’autre de la hampe. Pour cette monnaie, en l’absence de photo, nous sommes obligés de nous fier au dessin dont nous ne connaissons pas le degré de fiabilité.

b) C.N.I.

Le C.N.I. répertorie cette monnaie sous le N° 14

Le revers toutefois est décrit comme pour l’exemplaire de la trouvaille de Montpellier avec deux globules de part et d’autre de la hampe.

5) Notes complémentaires :

Le nombre d’exemplaires retrouvés pour cette monnaie, reste assez faible.

Leur examen ne permet pas de noter des liaisons de coins, la quantité frappée a donc été significative, voire importante.

Malgré le nombre restreint qui nous est parvenu, le C.N.I. en répertorie quatre variantes.

Sur un exemplaire paru en vente, il y a quelques années, le nom du comte se trouve dans la légende circulaire, les lettres du champ BAUD représentent la fin de légende abrégée

Le flan de cette monnaie est plus rectangulaire que circulaire.

Ces imitations semblent avoir été frappées à la hâte, avec peu de soins, comme pour faire face à un besoin de numéraire urgent. (Elles pourraient avoir été utilisées pour le payement des troupes savoyardes, pour la guerre des Flandres en autre).

6) Conclusion

Témoins d’une situation économique défavorable, d’un contexte politique chahuté, ces imitations de

flan rectangulaire, aux légendes fautées, de poids faible, d’alliage parfois pauvre, sont à l’image du monnayage du comte Aimon, de qualité souvent médiocre. Aimon réussira néanmoins la restauration des finances et léguera à son fils Amédée VI un comté en pleine expansion.

Références bibliographiques :

L. Simonetti : Monete Italiane Medievali e Moderne.

Tipografia Poggiali di Ravenna

Vol. 1 Casa Savoia.

Elio Biaggi : Otto secoli di storia delle Monete Sabaude

Edizioni Il Centauro

Vol. 1 . 1993

Corpus Nummorum Italicorum

Vol. I - Casa Savoia

Ed. 1910, pp. 532, Tav. I-XLII

Jean Duplessy : Les monnaies française royales

De Hugues Capet à louis XVI (987-1793) Tome 1

2ème édition 1999.